عندما استشرى "وباء الكوكايين" بمدن أميركا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، كانت هالام هورت، المتخصصة في علم الأطفال حديثي الولادة في فيلادلفيا، منشغلة بحجم الضرر الذي يصيب الأطفال المولودين لأمهات مدمنات. فقد أجرت هذه العالمة وزملاؤها دراسة مقارنة بين الأطفال في سن الرابعة الذين تعرضوا لتأثير المخدرات لما كانوا في أرحام أمهاتهم، وأقرانهم الذين لم يتعرضوا لذلك التأثير. كنت الفئتان معًا تنتميان لعائلات ذات دخل منخفض.

وقد خلص هؤلاء العلماء إلى عدم وجود أي اختلافات ذات شأن؛ وبدلاً عن ذلك، اكتشفوا أن نسبة الذكاء (IQ) لدى الأطفال من كلتا الفئتين تقل كثيرًا عن المعدل المطلوب، إذ تقول هروت: "كان هؤلاء الأطفال جذابين ومثيرين للإعجاب، لكن نسب ذكائهم كانت تتراوح ما بين 82 و83، والحال أن المعدل هو 100. لقد كان ذلك الأمر صادمًا".

وحفّز ذلك الاكتشافُ الباحثينَ على تحويل اهتمامهم إلى ما يوحّد تلك الفئتين وليس إلى ما يفرقّهما، أي التركيز على نشأتهما في أجواء الفقر. ولفهم البيئة التي عاش فيها هؤلاء الأطفال، قام الباحثون بزيارة منازلهم حاملين معهم قائمة من الأسئلة. إذ استفسروا عمّا إذا كان الاباء يتوفرون في بيوتهم على عشرة كتب على الأقل مخصصة للأطفال، وجهاز تشغيل الموسيقى ومعه أشرطة لأغاني الأطفال، ولُعب تساعدهم على تعلم الأرقام. كان دوّنوا ملاحظاتهم عمّا إذا كان الآباء يتحدثون إلى الأطفال بصوت حنون، ويخصصون وقتًا للإجابة عن أسئلتهم، ويعانقونهم، ويقبلونهم، ويثنون عليهم.

وبذلك اكتشف الباحثون أن للأطفال الذين حظوا بنصيب أكبر من الاهتمام والتنشئة (أي التربية) داخل البيت نسبة ذكاءٍ أعلى. كما أن الأطفال الذين كانوا يتلقون نشاطات تُحفز المستوى الذهني والإدراكي يقدمون أداءً أفضل في المهام المتعلقة باللغة ووجدوا أيضًا أن الأطفال الذين نشأوا في جو عائلي أكثر دفئًا وحنانًا يتفوقون في إنجاز المهام المتعلقة بالذاكرة.

وبعد مرور سنين على ذلك وبلوغ هؤلاء الأطفال مرحلة المراهقة، أجرى الباحثون تصويرًا لأدمغتهم بالرنين المغناطيسي، وطابقوا الصور مع المعلومات التي كانوا يتوفرون عليها بشأن مدى الدفئ العائلي الذي أحيط به الأطفال في تنشئتهم خلال سن الرابعة والثامنة. وقد اكتشفوا أن ثمة ترابطًا شديدًا بين التنشئة عند سن الرابعة وحجم الحُصيْن (Hippocampus)، وهو جزء الدماغ المتعلق بالذاكرة. لكنهم لم يجدوا أي ترابط بين التنشئة عن سن الثامنة والحُصين. ولم تبين النتائج سوى الأهمية البالغة لوجود بيئة عاطفية توفر الرعاية والعناية في سن مبكرة جدًا. (أي خلال السنوات الأربع الأولى).

وكانت دراسة فيلادلفيا التي نُشرت في عام 2010 من أولى الدراسات التي بيّنت أن تجارب الطفولة تعمل على تشكيل بنية الدماغ خلال مرحلة نموه. ومنذ ذلك الوقت، أظهرت دراسات أخرى وجود ترابط بين وضع الرضيع الاجتماعي والاقتصادي ونمو دماغه. فمع أن للدماغ قدرات فطرية هائلة ومدهشة، فإنه يعتمد اعتمادًا كبيرًا على طاقة البيئة المحيطة به ليزيد من تطوير قدراته. ويستكشف العلماء في الوقت الحالي، على نحو دقيق، الطريقة التي يتشكل بها هذا النمو من خلال العلاقة التفاعلية بين الفطرة والتنشئة (أو الطبع والتطبّع).

ويعمل العلماء، من خلال إمعان النظر في أدمغة الأطفال بواسطة أدوات التصوير الجديدة، على كشف الغموض الذي يكتنف كيفية تطور الطفل من مجرد القدرة على الرؤية بالكاد عند الولادة إلى القدرة على التكلم وسياقة الدراجة ذات العجلات الثلاث والرسم واختراع صديق خيالي ببلوغه سن الخامسة، فكلما زاد حجم ما يكتشفه العلماء عن كيفية اكتساب الأطفال القدرات المتعلقة باللغة والأرقام والإدراك العاطفي خلال هذه المدة من عمرهم. أدركوا أن دماغ الرضيع هو بمنزلة آلة ذات قدرة عجيبة على التعلم. ويظل مستقبل هذه الآلة إلى حد كبير رهنًا بأيدينا.

وإذا كان التحول الجذري من مجرد بويضة إلى جنين يعد إحدى المعجزات العظمى للحياة، فالأمر سيان بالنسبة لتحول الرضيع إلى طفل يتمايل في حركاته ثم إلى طفل يخطو خطواته الأولى ويتحدث ويتفاوض بشأن وقت منامه. وخلال بحثي عن عناصر التحقيق الذي بين أيديكم، رأيت هذه المعجزة أمام عيني، إذ تطورت ابنتي من كومة بشرية كثيرة التململ شديدة البكاء عند الجوع، إلى طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ومفعمة بالنشاط والحيوية وهي تصمم على وضع نظارتها الشمسية قبل الخروج من البيت. فقد مرّ نمو قدراتها العقلية والعاطفية عبر سلسلة من الأحداث العجيبة التي زادت حجم دهشتي من الطريقة البارعة التي يستوعب بها الدماغ العالم المحيط به.

إن هذه المحطات الأساسية التي مرت بها ابنتي هي أمر معروف ومألوف لدى كل الآباء. ففي سن الثانية، كانت ابنتي تُدرك إدراكًا كافيًا أنه ليس من الضروري أن تسمك بيدي عندما تمشي على الرصيف؛ وكانت لا تمسك بيدي إلا إذا كنا نهمّ بعبور الشارع. وعندما اقتربت من سن الثانية، تعلمت أيضًا غلق مصرف الماء في حوض الاستحمام بأسفل قدمها، فتحوّل ما كان يُعد حمامًا سريعًا إلى حصة استحمام ممتعة بالنسبة إليها. وقبل أن تبلغ سن الثالثة، كانت تدخل في أحاديث مطولة غالبًا ما كان يتخللها كلام موزون.

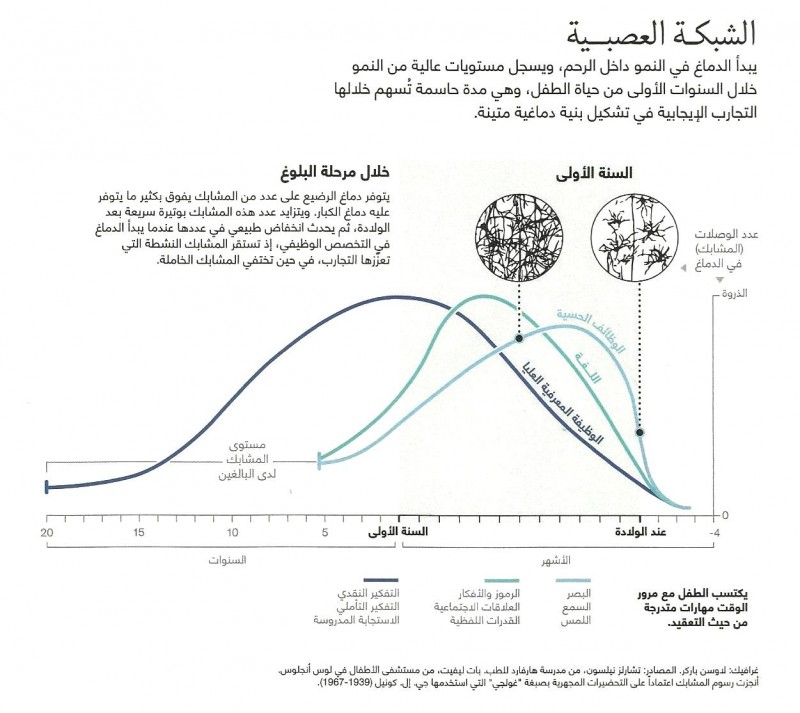

ومع أن تربية الأطفال بدأت من آلاف السنين، فإننا لا نمتلك إلا فهمًا محدودًا للطريقة التي يقطع بها الرضع هذه الأشواط الطويلة في تنمية قدراتهم الإدراكية واللغوية والعقلية والتخطيطية. إن السرعة الهائلة التي يسير بها النمو خلال هذه السنوات المبكرة، تتزامن مع تشكل شبكة واسعة من الدَّارات (circuits) العصبية. فعند الولادة، يتوفر الدماغ على حوالي مئة مليار عصبون (خلية عصبية)، وهو نفس القدر الذي يمتلكه الإنسان عند البلوغ. وفي الوقت الذي يكبر فيه الرضيع ويتلقى فيضًا من المدخلات الحسية، ترتبط العصبونات (الخلايا العصبية) بعصبونات أخرى فينتج عن ذلك زُهاء 100 مليار رابط عصبي عند بلوغ الطفل سن الثالثة.

وتُساعد النشاطات المحفزة والمهام المتنوعة، كالاستماع إلى الهدهدات أو محاولة الإمساك بإحدى اللعب، على إنتاج شبكات عصبية مختلفة. وتتعزز الدارات من خلال التنشيط المتكرر. كما أن الغلاف الخارجي الذي يحيط الألياف العصبية (التي تتكون من مادة موصلة تدعى الميالين أو النخاعين) يزداد سمكًا من خلال الممرات التي تُستخدم استخدامًا متكررًا، إذ تساعد النبضات الكهربائية على التنقل بسرعة أكبر؛ في حين تموت الدارات الخاملة من خلال عملية قطع الروابط التي تعرف باسم "التشذيب المشبكي" (synaptic pruning). ويمر الدماغ بين السنة الأولى والخامسة من عمر الطفل ثم مرة أخرى في بداية المراهقة بدورات نمو وتنقيح واصطفاء، إذ تؤدي الخبرات الشخصية دورًا أساسيًا في تحديد الدارات التي ستصمد وتستقر وتدوم.

يُجرى الباحثون في مختبر "باتريشيا كول" بجامعة واشنطن دراسة للنشاط الدماغي لدى رضع تقل أعمارهم عن سنة واحدة، باستخدام جهاز تخطيط الدماغ المغناطيسي. ويقيس هذا الجهاز المجال المغناطيسي حول فروة رأس الرضيع للكشف عن نمط التنشيط في العصبونات (الخلايا العصبية.

ويمكن تلمُّس الطريقة التي تتحد بها الفطرة مع التنشئة لتشكيل الدماغ، في نمو القدرات اللغوية. فما مقدار القدرات التي يولد بها الإنسان، وكيف يكتسب الرضع القدر الباقي؟ لمعرفة الطريقة التي يجيب بها الباحثون عن هذا السؤال، زرتُ جوديت جيرفان المتخصصة في العلو العصبية الإدراكية في "جامعة باريس ديكارت" والتي قضت العقد الماضي في سبر أغوار الحس اللغوي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين بضعة أيام وبضع سنوات.

التقيت جيرفان عند درج "مستشفى روبير ديبري" في باريس حيث كانت تحضّر تجربة على المواليد الجدد. تبعتها إلى إحدى الغرف بالردهة التي يفضي إليها جناح الولادة. أُحضر الرضيع الأول موضوع التجربة في ذلك الصباح على كرسي متحرك إلى تلك الغرفة، ووُضع في بطانية زهرية اللون فيما راح والده يمشي في إثره. ثم وضعت إحدى المساعدات خوذة مرصعة بمجسات شبيهة بالأزرار على رأس الرضيع، لتصوير دماغ الطفل في الوقت نفسه الذي تُشغَّل فيه مجموعة متنوعة من المقاطع الصوتية المتعاقبة من قبيل "نو" و"جا" و"غا". لكن قبل أن يُشرع في تسجيل أي ملاحظات، أصدر الطفل مجموعة من الصرخات العالية إعلامًا بكونه تضايق من هذا الإجراء. فسارعت المساعدة إلى نزع الخوذة عن رأسه وسلمته لأبيه ليهدئ من روعه.

وبعد مغادرة الأب ورضيعه، أخبرتني جيرفان التي لم يكن قد مضت سوى بضعة شهور منذ أصبحت أمًا، أن حالات فشل هذه التجربة صارت مسألة مألوفة. ثم أُدخل مولود آخر (كان برفقة أبيه أيضًا) إلى الغرفة. واتبعت مساعدة جيرفان الإجراء نفسه معه. لكن الملاحظة تمت في هذه المرة دون حدث أي مشكلات أو تعقيدات، بل إن الرضيع نام خلال التجربة.

وقد اعتمدت جيرفان وزملاؤها في وقت لاحق على بيئة اختبار مشابهة لمعرفة مدى قدرة المواليد الجدد على التمييز بين الأنماط الصوتية المختلفة. إذ استخدموا "المجهر الطيفي بالأشعة تحت الحمراء القريبة" (اختصارًا بالإنجليزية: NIRS) لتصوير أدمغة الرضع وهم يستمعون إلى مقاطع صوتية. فلدى بعض هؤلاء الرضع، كُرّرت الأصوات وفق نسق "أ-ب-ب" (نسق مكون من ثلاثة مقاطع لفظية على نحوٍ يتكرر فيه المقطعان الثاني والثالث) من قبيل "موب با با"، في حين كُررت الأصوات لدى مجموعة أخرى من الرضع وفق نسق "أ-ب-ج" (نسق لا تتشابه فيه المقاطع الثلاثة) مثل "مو-با-جي". واكتشف الباحثون أن مناطق الدماغ المسؤولة عن الكلام والمعالجة الصوتية تستجيب استجابة أقوى لاتساق "أ-ب-ب". وفي دراسة لاحقة، وجد الباحثون أن أدمغة المواليد الجدد كانت قادرة أيضًا على التمييز بين المقاطع الصوتية بنمط "أ-ب-ب" وتلك التي تنطق بنمط "أ-ب-ب".

وقد أثارت هذه النتائج جيرفان لأن ترتيب الأصوات هو الأساس الذي يستند إليه اكتساب الأطفال الكلمات والنحو، إذ تقول: "يُعد الإلمام بمواقع وأنماط الأصوات المختلفة عنصرًا أساسيًا في اللغة. فموضع الكلمة في البداية أو في النهاية يُحدث فرقًا كبيرًا في المعنى".

إن تجاوب دماغ الرضيع ابتداءً من اليوم الأول لولادته مع المقطع اللفظي الذي تكون أصواته منسقة يوحي بأن خوارزميات تعلم اللغة هي جزء من البنية العصبية التي يولد بها الأطفال، إذ توضح جيرفان ذلك قائلة: "منذ زمن طويل كانت لدينا هذه النظرة الخطية: في البداية، يتعلم الرضع الأصوات ثم يفهموا الكلمات منفردة، ثم كلمات عديدة مرة واحدة. لكن النتائج التي توصلنا إليها حديثًا كشف لنا أن كل جانب من جوانب اكتساب اللغة تقريبًا يبدأ بالتطور منذ لحظة ولادة الطفل. فالرضيع يأخذ في تعلم القواعد النحوية من البداية".

واكتشف باحثون بقيادة أنجيلا فريديريتشي، المتخصصة في علم النفس العصبي لدى "معهد ماكس بلانك لعلوم الإدراك والدماغ" في لايبزيغ بألمانيا، دلائل تعزز هذا الفهم خلال تجربة أُجريت على رضع ألمانيين يبلغون من العمر أربعة أشهر، إذ جُعلوا في بيئة تسودها لغة غير مألوفة. استمع الأطفال في بادئ الأمر إلى مجموعة من الجمل باللغة الإيطالية تمثل نوعين من التراكيب النحوية هما: "يستطيع الأخ أن يغني" و"الأخت تغني". وبعد مرور ثلاث دقائق على ذلك، استمعوا إلى مجموعة أخرى من الجمل باللغة الإيطالية كان بعضها غير سليم من الناحية النحوية. وخلال تلك المدة، قام الباحثون بقياس النشاط الدماغي لدى الرضع باستخدام أقطاب كهربائية صغيرة وضعت على فروات رؤوسهم. فخلال الجولة الأولى من التجربة، أظهر الرضع نفس الاستجابة الدماغية تجاه الجمل السليمة وغير السلمية على حد سواء. وبعد إجراء بضع جولات من التدريب، أظهر الرضع أنماط تنشيط واستجابة على قدر كبير من الاختلاف عندما سمعوا تراكيب مغلوطة.

وفي ظرف زمني لا يتعدى 15 دقيقة، بدا أن الرضع استوعبوا ما هو صحيح، إذ تقول فريديريتشي: "من الأكيد أنهم توصلوا إلى ذلك بطريقة ما، مع أنهم لم يفهموا معنى الجمل. فعند هذه النقطة، لا يرتبط الأمر بتراكيب الجمل، بل بتناسق مُشفر بطريقة صِواتية (phonetically)".

وقد أثبت الباحثون أن الأطفال الذين شارفوا على إكمال سنتين ونصف من العمر يتمتعون بذكاء عال حتى إنهم يصححون الأغلاط النحوية التي ترتكب في عروض الدمى.

ومع حلول سن الثالثة، يبدو أن معظم الأطفال يتقنون عددًا كبيرًا من القواعد النحوية، في حين تنمو مفردات لغتهم. فهذه القدرة اللغوية تزدهر بفعل تكون موصّلات جديدة بين الخلايا العصبية بما يتيح معالجة الحديث على مستويات متعددة: الصوت والمعنى والتركيب. لكن يتعين على العلماء كشف الطريقة الدقيقة التي يتبعها دماغ الطفل على درب الوصول إلى الطلاقة اللغوية. بيد أن الأمر الواضح، حسب تعبير فريديريتشي، هو أن "الأجهزة (بمعنى القدرة اللغوية الفطرية) وحدها لا تكفي؛ بل يحتاج الأمر كذلك إلى مُدخلات أخرى، وهي التجارب المُكتسبة في بيئة عيش الطفل".

في طريقي إلى مدينة لايبزيغ لمحاورة فريديريتشي، لفت انتباهي امرأة وصغيرها يتحادثان داخل حافلة نقل المسافرين في مطار ميونخ، إذ سألت الأم صغيرها والحافلة تقلنا من محطة الركوب باتجاه الطائرة: "ماذا ترى بعيدًا هناك؟". أجاب الطفل وهو يقفز مبتهجًا: "أرى العديد من الطائرات!" وواصل الاثنان حديثهما المفعم بالحيوية عندما جلسا في مكانيهما في صف المقاعد الذي كان أمامي خلال رحلة الطائرة.

كانت المرأة حريصة أثناء حديثها على الإجابة على كل سؤال يطرحه الطفل عندما كانت تقرأ له كُتبًا مصورة عديدة، إذ كانت تستمد حيويتها مما بدا لي أنه معين حماسة وشغف لا ينضب. وعندما حطّت بنا الطائرة، عرفت أن الأم ميرل فيرهورست متخصصة في العلوم العصبية الإدراكية وتدرس نمو الأطفال والإدراك الاجتماعي. فلا غرابة أنها كانت مصممة على تطبيق بحوثها الحديثة في مجال تحفيز وتوسيع قدرة الدماغ الذي يكون في طور النمو.

ومنذ أكثر من عشرين سنة، قام كل من تود ريسلي وبيتي هارت المتخصصين في علم نفس الأطفال واللذين كانا يعملان في ذلك الوقت بجامعة كانساس في لورانس، بتسجيل مئات الساعات من الأحاديث بين الأطفال والكبار داخل 42 عائلة من مختلف أطياف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، إذ تتبعوا الأطفال بدءًا من سن تسعة شهور إلى أن بلغوا ثلاث سنوات.

وعندما قام ريسلي وهارت بدراسة السجلات المخطوطة لهذه التسجيلات، توصلا إلى اكتشاف مثير للدهشة. فقد استمع الأطفال المتحدرون من العائلات الميسورة (التي عادة ما يكون الآباء فيها من خريجي الجامعات والمعاهد) إلى ما معدله 2153 كلمة في كل ساعة يوجه فيها الحديث إليهم. في حين استمع الأطفال الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية إلى ما معدله 616 كلمة. وعند بلوغ الأطفال سن الرابعة، ظهر هذا الفرق في شكل فجوة تراكمية تقدر بنحو 30 مليون كلمة لمصلحة أبناء الميسورين. إذ كان الاباء الفقراء يميلون إلى مخاطبة أبنائهم بعبارات مقتضبة وملاحظات قصيرة روتينية من قبيل: "كف عن ذلك"، و"انزل"؛ في حين كان الآباء الميسورين يدخلون في أحاديث مطولة مع أبنائهم عن موضوعات متنوعة، إذ يشجعونهم على استخدام ذاكراتهم وخيالهم. أما أطفال العائلات الفقيرة فقد نشأوا في ظل نظام لغوي ضعيف شحيح.

وقد اكتشف الباحثون أن مقدار الحديث الذي يوجهه الآباء لأبنائهم يحدث فارقًا كبيرًا. فالأطفال الذين يحظون بقدر أكبر من الحديث يسجلون مجموع نقاط عاليًا في اختبارات نسبة الذكاء عند سن الثالثة. كما أنهم يحرزون نتائج أفضل في المدرسة عند سن التاسعة والعاشرة.

ومن الممكن أن يبدو تعريض الأطفال لأكبر قدر من الكلمات أمرًا يسيرًا للغاية. لكن اللغة التي يقدمها التليفزيون أو الكتاب المسموع أو الكتاب المقروء أو الإنترنت او الهاتف الذكي –مهما بلغت قيمتها التربوية- لا تقوم بمهمة التواصل لدى الأطفال. وذلك ما توصل إليه باحثون بقيادة باتريشيا كول المتخصصة في العلوم العصبية بجامعة واشنطن في سياتل، عبر دراسة أجريت على أطفال يبلغون من العمر تسعة شهور.

وكانت كول وزملاؤها يحاولون استكشاف لغز رئيسي يتعلق باكتساب اللغة: كيف يركز الرضع على أصوات لغتهم الأم عند بلوغهم من العمر سنة واحدة؟ يُظهر الرضع خلال الشهور الأولى من حياتهم قدرة خاصة على التمييز بين الأصوات في أي لغة سواء كانت اللغة الأم أم لغة أجنبية. لكنهم يبدأون خلال المدة التي تتراوح فيها أعمارهم ما بين ستة شهور واثني عشر شهرًا بفقدان القدرة على ذلك في لغة أجنبية، في حين يبرعون تمييز أصوات لغتهم الأم. فالأطفال اليابانيون على سبيل المثال لم تعد لهم القدرة على التمييز بين الصوتين الإنجليزيين "L" و"R".

وقد أخذ الباحثون الأطفال البالغين من العمر تسعة شهور والمتحدرين من عائلات تتحدث الإنجليزية فعرضوهم للغة الماندرين (لغة الصين الرسمية). وقد تجاوب بعض الأطفال مع معلميهم الذين يتحدثون الصينية بصفتها اللغة الأم والذين كانوا يلعبون معهم ويقرأون لهم؛ إذ تقول كول: "كان هؤلاء الرضع يتابعون المعلمين بانتباه كبير. ففي قاعة الانتظار، كانوا ينظرون إلى الباب متطلعين إلى دخول معلميهم". وكانت مجموعة أخرى من الأطفال تشاهد وتسمع المعلمين ذاتهم الذين يتحدثون لغة الماندرين لكن من خلال عرض فيديو، في حين كانت مجموعة ثالثة لا تسمع سوى التسجيل الصوتي. وبعد أن مر الأطفال كلهم بأثنتي عشرة حصة، أُجري لهم اختبار لتقييم قدرتهم على التمييز بين أصوات متشابهة في لغة الماندرين.

وتوقع الباحثون أن يظهر لدى الأطفال الذين كانوا قد شاهدوا مقاطع الفيديو ومقدار التعلم نفسه الذي تلقاه الأطفال في حضور معلميهم. لكنهم اكتشفوا فرقًا شاسعًا: فقد كان الأطفال الذين عُرّضوا للغة من خلال التواصل الإنساني قادرين على التمييز بين أصوات متشابهة من لغة الماندرين، كما لو كانوا مستمعين للغتهم الأم. لكن الأطفال الآخرين –بصرف النظر عما إذا كانوا قد شاهدوا الفيديو او استمعوا إلى التسجيل الصوتي- لم تظهر عليهم أي آثار تعلم بالمرّة.

وفي ذلك تقول كول: "لقد فاجأنا هذا الأمر إذ غيّر تفكيرنا الأولي عن الدماغ". وقد دفعت نتائج هذه الدارسات ودراسات أخرى كول إلى اقتراح ما أمسته فرضية التفاعل الاجتماعي: وهي الفكرة التي تفيد بأن التجربة الاجتماعية هي السبيل إلى النمو اللغوي والإدراكي والعاطفي.

قام الزعيم الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو عقب توليه الحكم في ورمانيا في أواسط ستينيات القرن العشرين بتطبيق تدابير قاسية لتحويل البلاد من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي. وللرفع من عدد السكان، حدّ النظام من منع الحمل والإجهاض، وفرض ضريبة على الأزواج الذين يتجاوز عمرهم 25 سنة ولم ينجبوا أطفالاً. كما انتقلت آلاف العائلات من القرى إلى المدن لنيل الوظائف في المصانع الحكومية. وقد دفعت هذه السياسات العديد من الآباء إلى التخلي عن مواليدهم، إذ كان هؤلاء الرضع يودعون لدى مؤسسة تديرها الحكومة وتسمى "ليغان" باللغة الروماني، وتعني "المهد".

ولم يطلع العالم الخارجي على الظروف الرهيبة التي كان يعيش فيها هؤلاء الأطفال إلا بعد الإطاحة بحكم تشاوشيسكو في عام 1989. لفقد كان الأطفال الرضع يُتركون في مهاد ساعات عديدة، وكان اتصالهم الوحيد بالبشر في أغلب الأحيان عندما يأتي أحد المكلفين بالعناية بهم (كان كل واحد مسؤول عن عدد من الأطفال يتراوح ما بين 15 و20 طفلاً) من أجل إطعامهم أو تحميمهم. وعندما يبدأ هؤلاء الأطفال بالمشي، لا يولي لهم أي اهتمام.

استلزم تغيير نظام رعاية الأطفال بالمؤسسات وقتًا طويلاً. وفي عام 2001 شرع فريق من الباحثين من الولايات المتحدة في إجراء دراسة على 136 طفلاً من ست مؤسسات للبحث في أثر الإهمال على نموهم. وتفاجأ ذاك الفريق من الباحثين (الذي يقوده تشارلز زيناه المتخصص في طب نفس الأطفال بجامعة تولين، والمكون من ناتان فوكس المتخصص في علم النفس التنموي والعلوم العصبية بجامعة ماريلاند، وتشارلز نيلسون المتخصص في العلوم العصبية بجامعة هارفارد) من أنماط السلوك الشاذة لدى الأطفال؛ إذ لم يُظهر العديد منهم (كانت أعمار هذه الفئة تبلغ أقل من سنتين عند بدء هذه الدراسة) أي ارتباط بالأشخاص الذين يعتنون بهم. فعندما كانوا ينزعجون من أمر ما، كانوا لا يذهبون عند الأشخاص المكلفين بالعناية بهم، إذ يقول فوكس: "لقد كانوا (يقصد الأطفال)، بدلاً من ذلك، يتصرفون بطريقة أقرب إلى الوحشية ولم نر لها مثيلاً، إذ كانوا يهيمون من دون هدف، ويضربون رؤوسهم بالأرض، ويدورون ويقفون جامدين في مكان واحد".

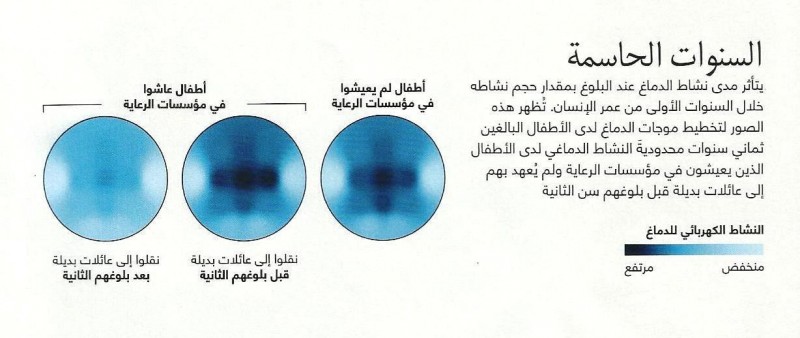

وعندما أجرى الباحثون تخطيطًا لموجات الدماغ لدى هؤلاء الأطفال، وجدوا أن الإشارات المبينة في التخطيط كانت أضعف من الإشارات التي سُجلت لدى الأطفال العاديين من الفئة العمرية نفسها؛ إذ يقول فوكس: "كان الأمر أشبه بمفتاح كهربائي لخفت الإضاءة وقد خفض نشاطهم الدماغي". ثم قام فوكس وزملاؤه بوضع نصف عدد هؤلاء الأطفال داخل عائلات بديلة انتقيت بمساعدة الأخصائيين الاجتماعيين. أما الأطفال الباقون فقد ظلوا داخل المؤسسات. وتلقت العائلات البديلة تعويضًا شهريًا وكتبًا ولعبًا وحفاظات ومؤنًا أخرى، بالإضافة إلى الاستفادة من زيارات دورية للأخصائيين الاجتماعيين.

وتابع فوكس وزملاؤه حالة الأطفال خلال السنوات اللاحقة، فلاحظوا ظهور اختلافات كبيرة من المجموعتين. فعند سن الثامنة، كشف تخطيط موجات دماغ الأطفال الذين عهد بهم إلى عائلات بديلة عند بلوغهم سن الثانية ا, قبل ذلك، عن وجود علامات لا تختلف عن نظيراتها لدى الأطفال العاديين البالغين من العمر ثماني سنوات. أما الأطفال الذين أُبقى عليهم داخل المؤسسات، فقد استمرت اختبارات تخطيط موجات الدماغ التي جريت لهم في إظهار نشاط كهربائي ضعيف. ومع أن جميع الأطفال الذين أُبقى عليهم داخل المؤسسات. ويفسر فوكس هذا الأمر قائلاً: "يشير ذلك إلى إنتاج عدد أكبر من الوصلات العصبية لدى الأطفال الذين عُهد بهم إلى عائلات بديلة".

أما الفرق الأكثر إثارة للانتباه بين مجموعتي الأطفال (والذي ظهر بجلاء عندما بلغ الأطفال سن الرابعة) فكان في قدراتهم الاجتماعية؛ إذ يقول فوكس: "اكتشفنا أن العديد من الأطفال الذين وُضعوا داخل عائلات بديلة، ولاسيما أولئك الذين أخذوا من المؤسسات في وقت مبكر، أصبح بإمكانهم الآن التعلق بالشخص الذي يقدم لهم الرعاية على غرار أي طفل عادي. فالدماغ يحتوي على قدر كافٍ من الليونة في السنوات الأولى من حياة الطفل بما يتيح له التغلب على التجارب السلبية". ثم مضى فوكس يقول إن البشرى السارة هي أنه يمكن تصحيح بعض الآثار المثبّطة الناتجة عن الحرمان المبكر، وذلك من خلال إعادة تنشئة الأطفال بصورة ملائمات صحيحة، شريطة أن يجري ذلك خلال مرحلة حاسمة من فترات النمو.

ويسعى برنامج لتدريب الوالدين. وتقوده هيلين نيفيل المتخصصة في العلوم العصبية بجامعة أوريغون في يوجين، إلى بلوغ هذا الهدف بالذات. إذ يعمل الباحثون على توظيف مشاركين من عائلات سبق أن انخرطت في برنامج "هيد ستارت"، وهو برنامج تشرف عليه الحكومة الأميركية، ويهدف إلى تقديم أشكال من العدم للأطفال ما دون سن المدرسة المنحدرين من عائلات ذات دخل منخفض. ففي إطار هذا البرنامج، يواظب الآباء أو مقدمو الرعاية على حضور فصل دراسي مرة واحدة في الأسبوع طوال شهرين، إذ يتلقون خلال الحصص الدراسية الأولى إرشادات عن تخفيض الضغط النفسي الناتج عن الرعاية اليومية للأطفال. فأشكال هذا الضغط، حسب شهادات الآباء أنفسهم، يمكن أن تسبب في بعض الأحيان قدرًا كبيرًا من الإرباك حتى للوالدين الأكثر هدوءًا. بل يمكن أن تضع عبئًا أكبر على الآباء الذين يعانون مشكلات مالية؛ إذ تقول باتريشيا كايتشيك، وهي إحدى الأمهات من مدينة يوجين التي استفادت من هذه الحصص الدراسية: "يجد المرء نفسه مهتاج الأعصاب لأنه محروم من بعض الأشياء". وبتعليم الآباء التركيز على التعزيز الإيجابي المتمثل في الإشادة ببعض الإنجازات الخاصة. وتشرح سارا بورلينفايم، المرشدة السابقة للآباء، هذا الأمر قائلة: "إننا نشجعهم على تحويل تركيزهم من توبيخ أبنائهم في كل مرة يرتكبون فيها أفعالاً خاطئة إلى الإشادة بكل مرة يأتون فيها بفعل حسن". وخلال الأسابيع الأخيرة من التدريب، يتعلم الآباء كيفية تحفيز أبنائهم. ففي أحد الأنشطة التي يحث المدربون الآباء على القيام بها في البيت، يطلب أحد الوالدين من طفلهما أن ينتقي أشياء مختلفة (ملعقة، قنينة، قلم...) وتخمين الأشياء التي ستطفو والأشياء التي ستغوص في الماء. ثم يختبر الطفل التخمينات التي قام بهمه داخل سطل ماء او في حوض الاستحمام.

ويتلقى الأطفال تدريبًا على الانتباه وضبط النفس خلال حصة أسبوعية مدتها 40 دقيقة، إذ يركزون على مهمة محددة وسط مجموعة من الأمور التي تصرف الانتباه، من قبيل تلوين ما بداخل خطوط الأشكال في الوقت الذي يرمي فيه أطفال آخرون الكرات في كل جانب. كما يعلّمهم المدربون أيضًا توصيف مشاعرهم بصورة أفضل من خلال لعبة تدعى "البينجو العاطفي"، يطابق فيها الأطفال بين الحالات مثل "سعيد" و"حزين" وبين تعبيرات الوجه. ويتعلم الأطفال خلال الحصص الأخيرة ممارسة تقنيات التهدئة كالتدرب على أخذ نفس عميق عند الشعور بالاضطراب.

وعند نهاية الأسابيع الثمانية، يقيم الباحثون الأطفال من حيث اللغة ونسبة الذكاء غير اللفظي والانتباه. كما يقيمون أيضًا من خلال استبيان يقدم للآباء مدى تطور الأطفال في الجانب السلوكي. ففي أحد البحوث التي نشرت في يوليو 2013، ذكرت نيفيل وزملاؤها أن الأطفال في برنامج "هيد ستارت" الذين تلقوا الدعم، سجلوا زيادات في هذه الجوانب تفوق بنسب عالية ما سجله الأطفال الذين لم يستفيدوا من هذه التدابير. كما ذكر الآباء أنهم شعروا بضغط نفسي أقل في ضبط أبنائهم، إذ تقول نيفيل: "عندما يتغير أسلوب الوالدين في تربية الأطفال وينخفض مستوى الضغط النفسي، تزداد كفاءة ضبط المشاعر لدى الأطفال وتتحسن عملية اكتسابهم المعرفة".

وقررت تانا أرغو، وهي امرأة شابة وأم لأربعة أطفال، الاستفادة من البرنامج حتى لا تعرّض أبنائهما للإهمال الذي عانته في صغرها، إذ تقول: "كبرت وأنا أحمل قدرًا كبيرًا من الضغط النفسي والمعاناة. وقلت لنفسي إنني دائمًا سأستحضر ما حدث لي، حتى لا يتكرر من أبنائي".

وتقول تانا إن ما تعلمته غير قنوات التواصل بين أفراد عائلتها، إذ باتوا يُخصصون وقتًا أكبر للعب والتعلم. وعندما زرتها في بيتها خلال إحدى الأمسيات، وصفت لي الساعدة التي غمرتها قبل بضعة أيام على ذلك التاريخ، عندما رأت ابنتها ذات الأربع سنوات (وهي الأصغر سنًا) تجلس على السجادة لتقلب صفحات إحدى موسوعات الأطفال. ولما هممت بالمغادرة، لاحظتُ ان الموسوعة كانت قد وُضعت على كومة كتب كان أغلبها موجهًا للأطفال. ولربما ما يكون لهذه الكتب في المستقبل دور في كف أذى دورة الفقر والإهمال عن الأجيال المقبلة، فيستفيد منها أبناء تانا في بناء مستقبل زاهر لم يُكتب لها تحقيقه في أيام قد خلت.

بقلم: يوديجيت باتاشارهي

مجلة ناشيونال جيوجرافيك (العربية) – عدد يناير 2015

أيضاً عن تكون أمخاخنا، يمكنك الاطلاع على عرض كتاب "خبايا العقل"